本研究室では、スタッフと卒業研究生、大学院生が共に考え、協力し合うことで独創的な研究成果を創出してゆくことを目指しています。研究内容としては、有機半導体の基礎的な性質の解明、新規光電子材料の開発と基礎物性の解明、有機エレクトロニクス、有機物を用いたスピントロニクスの基盤技術の開発、有機分子の関連した表面科学などの研究を行なっています。最近は、SDGsに関連したエネルギー関連分野の研究、特に新規光触媒の開発などに力を入れています。

このページに記載されている研究テーマは、本研究室で行なっているものの一部です。本研究室に興味がある学部生の方は、気軽にご連絡ください。

[理科大理工物理学科学部生の皆さま] 本研究室では、連携大学院制度を利用して、若山 裕先生 (国立研究開発法人物質・材料研究機構 (NIMS))、阿澄 玲子先生 (国立研究開発法人産業技術総合研究所 (AIST)) の研究グループで大学院の研究を行うこともできます。ご興味がある学生の方はお知らせください。NIMS、AISTの見学も可能です。

有機半導体関連界面の構造や電子状態の研究

身近な有機物は、電気を通さない、所謂「絶縁体」である印象が強いのですが、有機物のなかには、金属のように電気を通したり、低温で超伝導を示すものもあります。また、なかにはシリコンのような「半導体」として振る舞う有機物もあり、昨今、新しいエレクトロニクス材料としての可能性が研究されています。

本研究室では、このような半導体的な電気的な性質を示す有機物「有機半導体」に関する実験的研究を行っています。

有機半導体の発見は、今から60年以上も前に遡りますが、近年、有機半導体を用いた各種の光•電子デバイス (有機デバイス: 例えば、有機電界発光素子 (有機EL)や有機太陽電池 (OPV)、有機トランジスタ(OFET)など) の研究が盛んになったことで、再び脚光を浴びています。一方で、現在、有機デバイスの実用化に向けた研究が盛んに行われているものの、未だ特性面で従来の半導体デバイスに及ばない点が多く、さらなる基礎研究、応用研究が必要とされています。

有機デバイスの光学的、電気的特性は、基本的には有機半導体分子そのものの特性によって決定されますが、その他にも有機半導体と電極金属、または性質の違う有機半導体どうしが接する分子スケールでの領域 (界面) の構造や電子状態も大きな決定要因のひとつとなっています。有機デバイスに関連した界面としては、有機半導体/金属界面、有機半導体/有機半導体界面、有機半導体/無機半導体界面、有機半導体/金属酸化物界面などがあります。そのため、有機デバイスの動作原理の解明や高性能化には、界面の微視的な構造や電子状態の解明が鍵と考えられています。

界面における分子スケールの構造や電子状態を調べることは「物理学」の研究対象であるため、本研究室では、主に表面物理学の実験手法や、物性物理学の知識を活かし、有機デバイスに内在するさまざまな界面の素性を明らかにすることで、エレクトロニクスという工学の分野にフィードバックすることを目指しています。

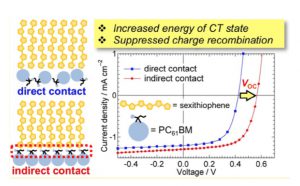

(左図) 有機太陽電池のドナー (p型)とアクセプター (n型)分子から成るpn接合界面の分子配向などの構造を人為的に制御することで、エネルギー変換効率が上昇することを示しています。[Chemistry of Matrials, 30 (22), pp 8233–8243 (2018)]

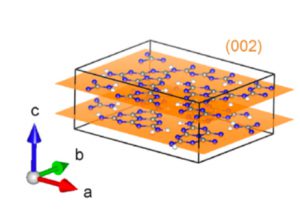

TiO2で有名な光触媒は、光のエネルギーを利用して、水の分解から水素を発生させたり、有機物を分解したりする機能を持っています。本研究室では、光・電子機能性を有する有機分子を骨格として重合させることによって、二次元状に広がったπ共役系を持った材料を開発しています。このような物質は、可視光だけで水を分解して水素を発生することが可能であったり、有機物を分解したりする光触媒としての能力を持つだけではなく、新しい半導体材料としての側面も持っています。例えば、下図に示したmelonという材料は、窒素と炭素だけから成る一次元鎖が、二次元シートを形成し、それがスタックした結晶構造をしています。この物質は、水素発生や有機物分解を行うことができる光触媒としての能力を有しますが、一方で、青色発光をするために有機EL素子の発光層としても利用することができます。しかし、エネルギーギャップのタイプが直接ギャップであるため、励起子の再結合確率が高く、光触媒としての可能性には限界があります。そこで、本研究室では同じ窒素と炭素を使って、melonに代わる間接ギャップを持つ構造の新しい光触媒材料を開発しています。このように、本研究室では、新規物質を開発するとともに、その電子的、光学的特性を詳細に調べることによって、光触媒に限らず、それぞれの物質に適した新たな応用の可能性を探索しています。[例えば、Applied Catalysis B: Environmental, 273, 119068-119078 (2020); Applied Surface Science, 534, 30, 147569 (2020)]

(左図) melonの結晶構造。

新規有機エレクトロニクス材料の基礎研と新規光・電子デバイスの開発

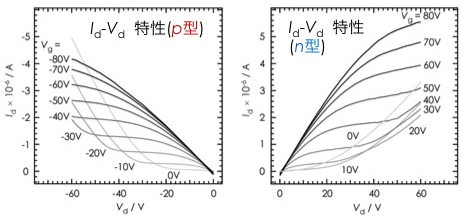

本研究室では、有機半導体に加え、有機ビラジカル分子、イオン液体、金属ナノ粒子、電荷移動錯体、金属酸化物、グラフェン様物質など、新しい光・電子デバイスの開発に関連するさまざまな光・電子機能性物質の基礎研究と、それをデバイスに応用する研究を行っています。例えば、下図に示した、本研究室で開発している有機ビラジカル分子を用いた両極性有機トランジスター (n型、p型の両方で動作するトランジスター) は、一種類の分子材料だけで、1と0の計算を行う基本的な論理回路を実現することができます。同じ機能を無機半導体で実現するには、p型とn型の半導体を複雑に組み合わせた、はるかに複雑な構造と製作プロセスが必要です。このように、本研究室では、物理を基礎とした基礎研究を基盤として、これまでになかった新しいデバイスを実現するための基礎研究から応用研究までを行なっています。[例えば、Advanced Functional Materials, 26, 277-283 (2016)]

(左図) 有機ビラジカル分子 (Ph2-IDPL)を用いた両極性有機トランジスターの電流電圧特性。一種類の分子で作製していますが、p型でも、n型でも動作します。

金属単結晶表面と有機分子の相互作用の解明

金属の表面は、擬似的な二次元自由電子電子系であり、三次元系にはない興味深い性質を持っています。例えば、表面は上方が真空であり、下方が結晶であることから、空間反転対称性がありません。そのため、時間反転対称性のある系においては、ラシュバ効果という不思議な現象が起こります。これは、相対論的な効果であり、実際には外部から磁場をかけている訳でもないのに、表面を運動している電子は、表面に垂直な方向に存在する電位勾配を、あたかも磁場として感じるために、スピンに関する縮退が解けるのです。その結果、このような表面の電子系では、スピンに依存したエネルギーバンド構造が実現しています。この効果は、実際に貴金属の(111)面などで存在していることが分かっています。また、このラシュバ効果を上手く利用すれば、スピン流を制御することができる新しいデバイスが実現できると考えられています。(このようなスピン流を制御する分野を「スピントロニクス」と呼ぶ場合があります。100%偏極したスピン流は、電流を伴わないので、きわめて消費電力の少ない情報機器を作ることができると、考えられています) また、トポロジカル絶縁体という物質は、内部は絶縁体であるのに、その表面は金属的になっている不思議な物質です。トポロジカル絶縁体の表面では、Dirac方程式に従うエネルギーバンド分散を持つ電子が存在しています。このDirac電子のエネルギーバンドもスピン偏極しているため、表面には100%偏極したスピン流が流れています。

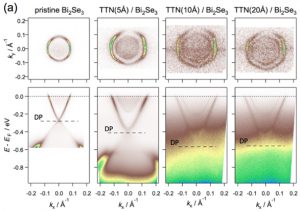

本研究室では、これらのスピンに依存した興味深い二次元電子系を、分子の吸着によって制御することを目指して研究を行なっています。例えば、下図に示したのは、トポロジカル絶縁体Bi2Se3の表面に、強い電子供与性を持ったTTNという有機分子を、ある条件で吸着させると、Bi2Se3表面のDirac point (DP)がエネルギーの高い方へシフトしていきます。また、それに伴って上部に示したフェルミ面のサイズや、形状が変化してゆくことが分かります。このように、分子の吸着によって表面状態を制御する方法を開発し、スピントロニクスなどの新しい応用研究に繋げたいと考えています。

(左図) トポロジカル絶縁体Bi2Se3の表面に、強い電子供与性を持ったTTNという有機分子を徐々に吸着させていった際のエネルギーバンド構造(下)と、フェルミ面(上)の変化の様子。[Advanced Materials Interfaces 7, 2000524 (2020)]